... neuere Einträge

Evangelischer Friedhof Matzleinsdorf

feuerlibelle, Montag, 9. Februar 2015, 22:53

.

Nachdem die Toten der beiden evangelischen Bekenntnisse A.B. und H.B. bis 1856 auf katholischen Friedhöfen Wiens begraben worden waren, entschloss man sich, einen eigenen evangelischen Friedhof anzulegen. Es wurde zu diesem Zweck ein vor dem Linienwall liegendes Grundstück am Rand der ehemaligen Vorstadt Matzleinsdorf angekauft.

Im Mai 1856 genehmigte Kaiser Franz Joseph I. einen Verordnungsentwurf von Kultusminister Thun-Hohenstein, der die Anlage konfessioneller Friedhöfe vorsah. Im Dezember 1857 hatte das von beiden evangelischen Gemeinden eingesetzte Friedhofskomitee dem Vorstand berichtet, dass von der Comune und der Südbahn ein Gelände von 7.679 Quadratklaftern angekauft, ein 17 Klafter tiefer Brunnen gegraben, mit 1. Dezember ein Totengräber aufgenommen und ein Leichentarif ausgearbeitet worden sei.

Die Einweihung des Friedhofes erfolgte im April 1858. Im Juni 1858 wurde der Baumeister Franz Halmschläger mit dem Bau der Friedhofskirche nach den Plänen von Theophil Hansen beauftragt. Nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren konnte die Kirche im September 1860 geweiht und ihrer Bestimmung als Begräbniskirche übergeben werden. 1894 wurde vom Wiener Protestantenverein A. B. um die Abhaltung eines regelmäßigen Gottesdienstes angesucht. Nach den entsprechenden Umbauten wurde die Kirche im September 1899 eingeweiht.

Sie wird seither als Christuskirche verwendet.

Da es in weiterer Folge immer wieder zu Diskussionen über den weiteren Verbleib des Friedhofs kam, wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof ebenfalls ein evangelischer Friedhof angelegt. Doch der Evangelische Friedhof Matzleinsdorf hat sich bis heute erhalten, sodass seither beide Friedhöfe belegt werden.

Die Belegung des Friedhofes erfolgte so rasch, dass eine Erweiterung notwendig wurde. Dennoch berichtete das Komitee, dass die Gemeinde Wien eine Schließung des Friedhofs mangels Belegmöglichkeit erwäge. Einen weiteren Grundstückskauf für die Errichtung eines Krematoriums und eines Urnenhaines lehnte die Stadt Wien ab.

1941 wurde der Verkauf neu zu belegender Gräber an Nichtevangelische bis auf Weiteres eingestellt. 1948 verpflichteten sich die beiden evangelischen Gemeinden, die Vergebung von Grabstellen und Grüften sowie die Beilegung von Leichen mit 31. Dezember 1999 einzustellen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Friedhof im Zuge der Bombardements der Südbahn, in deren Nähe er sich befindet, schwer beschädigt.

Quellen: Friedhöfe Wien, Wiener Friedhofsführer, Bezirksgeschichten, Christuskirche evang. Photos: Privatarchiv

Nachdem die Toten der beiden evangelischen Bekenntnisse A.B. und H.B. bis 1856 auf katholischen Friedhöfen Wiens begraben worden waren, entschloss man sich, einen eigenen evangelischen Friedhof anzulegen. Es wurde zu diesem Zweck ein vor dem Linienwall liegendes Grundstück am Rand der ehemaligen Vorstadt Matzleinsdorf angekauft.

Im Mai 1856 genehmigte Kaiser Franz Joseph I. einen Verordnungsentwurf von Kultusminister Thun-Hohenstein, der die Anlage konfessioneller Friedhöfe vorsah. Im Dezember 1857 hatte das von beiden evangelischen Gemeinden eingesetzte Friedhofskomitee dem Vorstand berichtet, dass von der Comune und der Südbahn ein Gelände von 7.679 Quadratklaftern angekauft, ein 17 Klafter tiefer Brunnen gegraben, mit 1. Dezember ein Totengräber aufgenommen und ein Leichentarif ausgearbeitet worden sei.

Die Einweihung des Friedhofes erfolgte im April 1858. Im Juni 1858 wurde der Baumeister Franz Halmschläger mit dem Bau der Friedhofskirche nach den Plänen von Theophil Hansen beauftragt. Nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren konnte die Kirche im September 1860 geweiht und ihrer Bestimmung als Begräbniskirche übergeben werden. 1894 wurde vom Wiener Protestantenverein A. B. um die Abhaltung eines regelmäßigen Gottesdienstes angesucht. Nach den entsprechenden Umbauten wurde die Kirche im September 1899 eingeweiht.

Sie wird seither als Christuskirche verwendet.

Da es in weiterer Folge immer wieder zu Diskussionen über den weiteren Verbleib des Friedhofs kam, wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof ebenfalls ein evangelischer Friedhof angelegt. Doch der Evangelische Friedhof Matzleinsdorf hat sich bis heute erhalten, sodass seither beide Friedhöfe belegt werden.

Die Belegung des Friedhofes erfolgte so rasch, dass eine Erweiterung notwendig wurde. Dennoch berichtete das Komitee, dass die Gemeinde Wien eine Schließung des Friedhofs mangels Belegmöglichkeit erwäge. Einen weiteren Grundstückskauf für die Errichtung eines Krematoriums und eines Urnenhaines lehnte die Stadt Wien ab.

1941 wurde der Verkauf neu zu belegender Gräber an Nichtevangelische bis auf Weiteres eingestellt. 1948 verpflichteten sich die beiden evangelischen Gemeinden, die Vergebung von Grabstellen und Grüften sowie die Beilegung von Leichen mit 31. Dezember 1999 einzustellen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Friedhof im Zuge der Bombardements der Südbahn, in deren Nähe er sich befindet, schwer beschädigt.

Quellen: Friedhöfe Wien, Wiener Friedhofsführer, Bezirksgeschichten, Christuskirche evang. Photos: Privatarchiv

Permalink (5 Kommentare) Kommentieren

Falco – Hans Hölzel [19.2.1957 - 6.2.1998]

feuerlibelle, Samstag, 7. Februar 2015, 00:11

Heute vor 17 Jahren starb Hans Hölzel an den Folgen eines tragischen Autounfalls in der Dominikanischen Republik.

Pop-Superstar Falco sagte einmal über sein Leben:

"Ich sehe mein Leben so: Ich bin mit 20 aufgewacht, habe mit 30 zum ersten Mal erkannt, dass ich ein Gesicht habe und werde mit 40 wissen, dass ich wichtig bin. Ich bin ein Grenzgänger, der immer wieder auch mit seinem Leben spielt. Ich bewege mich immer auf einem Drahtseil irgendwie, also zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Absturz und Aufstieg, dazwischen gibt’s irgendwie nix. Und cool genug bin ich nicht, das so rüberzubringen, dass das einer versteht, dass also das mein Job ist...."

Mit 40 Jahren endete das Spiel.

Wie jedes Jahr an seinem Todestag, bin ich auch heute trotz der eisigen Kälte hinaus zu seinem Grab. Ich werde ihn und seine Musik nie vergessen.

Wie man an dem blumengeschmückten Grab sieht, in den Herzen von seinen Fans lebt er weiter.

So viele rote Rosen hätten ihn zu Lebzeiten sicher glücklich gemacht.

Pop-Superstar Falco sagte einmal über sein Leben:

"Ich sehe mein Leben so: Ich bin mit 20 aufgewacht, habe mit 30 zum ersten Mal erkannt, dass ich ein Gesicht habe und werde mit 40 wissen, dass ich wichtig bin. Ich bin ein Grenzgänger, der immer wieder auch mit seinem Leben spielt. Ich bewege mich immer auf einem Drahtseil irgendwie, also zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Absturz und Aufstieg, dazwischen gibt’s irgendwie nix. Und cool genug bin ich nicht, das so rüberzubringen, dass das einer versteht, dass also das mein Job ist...."

Mit 40 Jahren endete das Spiel.

Wie jedes Jahr an seinem Todestag, bin ich auch heute trotz der eisigen Kälte hinaus zu seinem Grab. Ich werde ihn und seine Musik nie vergessen.

Wie man an dem blumengeschmückten Grab sieht, in den Herzen von seinen Fans lebt er weiter.

So viele rote Rosen hätten ihn zu Lebzeiten sicher glücklich gemacht.

Permalink (1 Kommentar) Kommentieren

Die Bundeshauptstadt und ihre Ehrengräber

feuerlibelle, Dienstag, 3. Februar 2015, 01:04

Ehrengräber und ehrenhalber gewidmete Gräber sind Teil der Kulturgeschichte Wiens. Sie stellen eine hohe Auszeichnung dar, die die Stadt Wien über den Tod hinaus an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu vergeben hat.

*

Der Wiener ist bekanntlich eine besondere Beziehung mit dem Tod eingegangen. Er besingt ihn, widmet ihm literarische Werke, irgendwie mag er ihn, fühlt sich ihm verwandt. Selbst wenn's endgültig Abschied nehmen heißt von dieser Welt, wiegt sich der Wiener im Dreivierteltakt des Walzers. Glückselig, weil's gilt, ein allerletztes Mal das Leben zu feiern. Natürlich ein Klischee, aber eines, das viel Wahres in sich verbirgt.

Tatsächlich ist die "schöne Leich" den Wienerinnen und Wienern bis heute ein Anliegen, obwohl bereits Kaiser Joseph II. gegen die unnütze Pracht bei bürgerlichen Begräbnissen wetterte. Der von ihm verordnete Klappsarg [heute im Bestattungsmuseum zu bestaunen] sorgte übrigens für derart massive Proteste, dass der Kaiser die entsprechende Verordnung zurücknahm.

Die Ehrung der Toten ist ein Teil des Wiener Rituals.

So soll es durchaus schon vorgekommen sein, dass einer verdienten Person erst nach dem Ableben die angemessene Ehrung zu Teil wurde. Auch ein entsprechender Ort der Huldigung ist vorgesehen - das Ehrengrab.

Für Nicht-Wiener mag diese innige Beziehung zum Tod befremdlich wirken. Aber nicht nur tausende Wiener strömen auf ihren geliebten Zentralfriedhof, um den Geehrten einen Besuch abzustatten. Selbst der gut informierte Tourist weiß Bescheid um die besondere Beziehung zum Tod und findet sich ebenfalls mit tausenden anderen Reisenden regelmäßig auf dem Zentralfriedhof ein. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die höchste Ehre, die einem in Wien zu Teil werden kann, nicht ein goldener Orden oder ein Titel ist, sondern ein Ehrengrab.

Für Nicht-Wiener mag diese innige Beziehung zum Tod befremdlich wirken. Aber nicht nur tausende Wiener strömen auf ihren geliebten Zentralfriedhof, um den Geehrten einen Besuch abzustatten. Selbst der gut informierte Tourist weiß Bescheid um die besondere Beziehung zum Tod und findet sich ebenfalls mit tausenden anderen Reisenden regelmäßig auf dem Zentralfriedhof ein. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die höchste Ehre, die einem in Wien zu Teil werden kann, nicht ein goldener Orden oder ein Titel ist, sondern ein Ehrengrab.

Und das hat Tradition!

Am 1. November 1874 wurde der heute 2,5 Quadratkilometer große Wiener Zentralfriedhof eröffnet. Jakob Zelzer war der erste, der dort seine letzte Ruhestätte fand. Sein Grab existiert heute noch. Ihm folgten bis heute etwa drei Millionen nach.

Bereits 1881 fasste der Wiener Gemeinderat den Beschluss: 'berühmten Persönlichkeiten eigene Grabstätten im Central-Friedhof zu widmen'. Persönlichkeiten, die bereits vor der Errichtung gestorben waren, wie etwa Johann Strauß Vater, wurden kurzer Hand 'umgesiedelt'. Die prunkvolle Beisetzung in ein Ehrengrab wurde bald zum 'Renner' in der Bevölkerung und das Begräbnis wurde zum öffentlichen Ereignis.

Zuständig für die Auswahl der Ehrengräber ist das Kulturamt der Stadt Wien, gemäß den Richtlinien für Grabwidmungen. Die letzte Entscheidung liegt aber beim Wiener Bürgermeister. Es gibt eine Ausnahme: Bundespräsidenten steht immer ein Grab in der Präsidentschaftsgruft zu.

Die Ehrengräber werden auf Friedhofsdauer vergeben, die Stadt Wien kommt für Grabpflege und Grabmiete auf. So haben sich im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Prominente auf dem Zentralfriedhof eingefunden. Die Liste der Ehrengräber, etwa 1000 an der Zahl, ist lang und liest sich wie ein "Who is who" der österreichischen Geschichte: Von Bruno Kreisky, Hans Moser, Leopold Figl, Curd Jürgens, Franz Werfel, Karl Farkas und Adolf Loos, Marcel Prawy, Fritz Muliar und Joe Zawinul, Barbara Prammer, Leo Askin, bis zu Falco. Letzterer liegt übrigens nicht im Bereich der Ehrengräbergruppe der Stadt Wien, sondern in Gruppe 40. Genau genommen hat Falco auch kein Ehrengrab, sondern einen Ehrenhain, ein Unterschied freilich, der in der Praxis aber keine Rolle spielt.

Eine Sonderrolle nimmt auch Gustav Klimt ein, der zwar ein Ehrengrab besitzt, aber auf dem Hietzinger Friedhof begraben ist. Auch den Wiener Bürgermeistern wurden Ehrengräber zugesprochen.

Quellen: Friedhöfe Wien, Archiv RK, Photos: Privatarchiv

*

Der Wiener ist bekanntlich eine besondere Beziehung mit dem Tod eingegangen. Er besingt ihn, widmet ihm literarische Werke, irgendwie mag er ihn, fühlt sich ihm verwandt. Selbst wenn's endgültig Abschied nehmen heißt von dieser Welt, wiegt sich der Wiener im Dreivierteltakt des Walzers. Glückselig, weil's gilt, ein allerletztes Mal das Leben zu feiern. Natürlich ein Klischee, aber eines, das viel Wahres in sich verbirgt.

Tatsächlich ist die "schöne Leich" den Wienerinnen und Wienern bis heute ein Anliegen, obwohl bereits Kaiser Joseph II. gegen die unnütze Pracht bei bürgerlichen Begräbnissen wetterte. Der von ihm verordnete Klappsarg [heute im Bestattungsmuseum zu bestaunen] sorgte übrigens für derart massive Proteste, dass der Kaiser die entsprechende Verordnung zurücknahm.

Die Ehrung der Toten ist ein Teil des Wiener Rituals.

So soll es durchaus schon vorgekommen sein, dass einer verdienten Person erst nach dem Ableben die angemessene Ehrung zu Teil wurde. Auch ein entsprechender Ort der Huldigung ist vorgesehen - das Ehrengrab.

Für Nicht-Wiener mag diese innige Beziehung zum Tod befremdlich wirken. Aber nicht nur tausende Wiener strömen auf ihren geliebten Zentralfriedhof, um den Geehrten einen Besuch abzustatten. Selbst der gut informierte Tourist weiß Bescheid um die besondere Beziehung zum Tod und findet sich ebenfalls mit tausenden anderen Reisenden regelmäßig auf dem Zentralfriedhof ein. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die höchste Ehre, die einem in Wien zu Teil werden kann, nicht ein goldener Orden oder ein Titel ist, sondern ein Ehrengrab.

Für Nicht-Wiener mag diese innige Beziehung zum Tod befremdlich wirken. Aber nicht nur tausende Wiener strömen auf ihren geliebten Zentralfriedhof, um den Geehrten einen Besuch abzustatten. Selbst der gut informierte Tourist weiß Bescheid um die besondere Beziehung zum Tod und findet sich ebenfalls mit tausenden anderen Reisenden regelmäßig auf dem Zentralfriedhof ein. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die höchste Ehre, die einem in Wien zu Teil werden kann, nicht ein goldener Orden oder ein Titel ist, sondern ein Ehrengrab. Und das hat Tradition!

Am 1. November 1874 wurde der heute 2,5 Quadratkilometer große Wiener Zentralfriedhof eröffnet. Jakob Zelzer war der erste, der dort seine letzte Ruhestätte fand. Sein Grab existiert heute noch. Ihm folgten bis heute etwa drei Millionen nach.

Bereits 1881 fasste der Wiener Gemeinderat den Beschluss: 'berühmten Persönlichkeiten eigene Grabstätten im Central-Friedhof zu widmen'. Persönlichkeiten, die bereits vor der Errichtung gestorben waren, wie etwa Johann Strauß Vater, wurden kurzer Hand 'umgesiedelt'. Die prunkvolle Beisetzung in ein Ehrengrab wurde bald zum 'Renner' in der Bevölkerung und das Begräbnis wurde zum öffentlichen Ereignis.

Zuständig für die Auswahl der Ehrengräber ist das Kulturamt der Stadt Wien, gemäß den Richtlinien für Grabwidmungen. Die letzte Entscheidung liegt aber beim Wiener Bürgermeister. Es gibt eine Ausnahme: Bundespräsidenten steht immer ein Grab in der Präsidentschaftsgruft zu.

Die Ehrengräber werden auf Friedhofsdauer vergeben, die Stadt Wien kommt für Grabpflege und Grabmiete auf. So haben sich im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Prominente auf dem Zentralfriedhof eingefunden. Die Liste der Ehrengräber, etwa 1000 an der Zahl, ist lang und liest sich wie ein "Who is who" der österreichischen Geschichte: Von Bruno Kreisky, Hans Moser, Leopold Figl, Curd Jürgens, Franz Werfel, Karl Farkas und Adolf Loos, Marcel Prawy, Fritz Muliar und Joe Zawinul, Barbara Prammer, Leo Askin, bis zu Falco. Letzterer liegt übrigens nicht im Bereich der Ehrengräbergruppe der Stadt Wien, sondern in Gruppe 40. Genau genommen hat Falco auch kein Ehrengrab, sondern einen Ehrenhain, ein Unterschied freilich, der in der Praxis aber keine Rolle spielt.

Eine Sonderrolle nimmt auch Gustav Klimt ein, der zwar ein Ehrengrab besitzt, aber auf dem Hietzinger Friedhof begraben ist. Auch den Wiener Bürgermeistern wurden Ehrengräber zugesprochen.

Quellen: Friedhöfe Wien, Archiv RK, Photos: Privatarchiv

Permalink (11 Kommentare) Kommentieren

Erinnerungsort der Anatomie - ZF/Tor 3

feuerlibelle, Donnerstag, 22. Januar 2015, 01:21

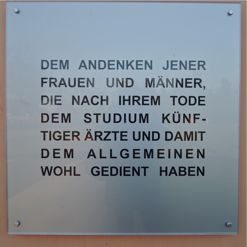

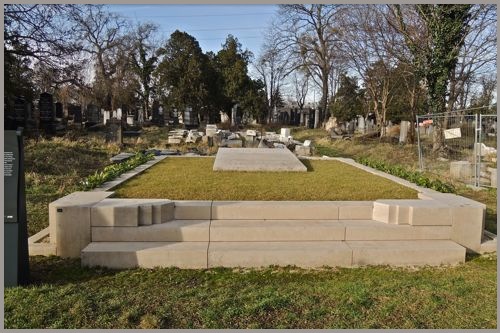

Seit der Errichtung eines Erinnerungsortes, einer neuen Gedenkstätte im Jahr 2009, hält die Wiener Anatomie einmal im Jahr zu Ehren der Frauen und Männer, die nach dem Tod ihren Körper für medizinische und wissenschaftliche Forschungszwecke zur Verfügung gestellt haben, eine Gedenkfeier in der Karl-Borromäus-Kirche, ab. An der Gedenkfeier nehmen Mitglieder des Anatomischen Institutes, Medizinstudenten, Hochschulprofessoren, Angehörige und Freunde der Verstorbenen sowie Interessierte aus der Bevölkerung teil.

Früherer Gedenkplatz

Bau eines offiziellen Erinnerungsortes, 2007

2014

Noch bis zu Jahrtausendwende wurden Körperspender als seltsame Menschen und Abtrünnige abgestempelt. Für die Hinterbliebenen brach eine schwierige Zeit an – es gab kein eigenes Begräbnis und sie wurden mit ihrem Trauerschmerz mutterseelenallein gelassen. Die katholische Kirche hat sich auch in dieser Angelegenheit ziemlich daneben benommen. Doch inzwischen hat sich zum Glück sowohl ein religiöser als auch gesellschaftlicher Meinungswandel vollzogen.

Rund 24.000 Menschen haben seit den 70-er Jahren ihren Körper der Wiener Anatomie vermacht. Der langjährige Jahresdurchschnitt liegt um die 500 Spender. In der Regel werden die Körper für maximal ein Jahr aufbewahrt, bevor sie von der Studentengruppe von März bis Januar komplett seziert werden. Für die Toten macht es keinen Unterschied, ob ihre Hülle (Körper) von Würmern angeknabbert, oder von Medizinstudenten zusammen geschnipselt wird. Da die formalingetränkten Körperteile sich kaum zersetzen und über hundert Jahre und mehr der Verwesung widerstehen, werden sie verbrannt und in speziellen Ascheschächten, versehen mit jeweiliger Jahreszahl, beigesetzt.

Rund 24.000 Menschen haben seit den 70-er Jahren ihren Körper der Wiener Anatomie vermacht. Der langjährige Jahresdurchschnitt liegt um die 500 Spender. In der Regel werden die Körper für maximal ein Jahr aufbewahrt, bevor sie von der Studentengruppe von März bis Januar komplett seziert werden. Für die Toten macht es keinen Unterschied, ob ihre Hülle (Körper) von Würmern angeknabbert, oder von Medizinstudenten zusammen geschnipselt wird. Da die formalingetränkten Körperteile sich kaum zersetzen und über hundert Jahre und mehr der Verwesung widerstehen, werden sie verbrannt und in speziellen Ascheschächten, versehen mit jeweiliger Jahreszahl, beigesetzt.

Für die Hinterbliebenen ist der Umgang mit dem Tod, dem stillen Verschwinden der Leiche und dem nicht vollzogenen Abschiedsritual sehr schmerzhaft. Ich habe es an Beispiel meiner Freundin HANI selbst erlebt und das psychische Leiden ihrer Schwester Tanja war in vielen Situationen, insbesondere während der langen, dreijährigen Wartezeit bis zur Einäscherung, nicht zu übersehen.

Die Gründe für eine Körperspende sind vielfältig – von Idealismus über ersparte Begräbniskosten bis zu dem Gefühl, dass man medizinisch seltene Krankheiten hat. Wer seinen Körper spenden möchte, muss zu Lebzeiten eine Willenserklärung/Verfügung abgeben. Im Todesfall übernimmt das Anatomische Institut alle Schritte von der Überführung bis zur Beisetzung. Die Verfügung kann vom Spender jederzeit und ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Ein Recht, das die Angehörigen nicht haben. Auch die Rückgabe der Asche an sie ist nicht möglich.

Die Spender müssen zusätzlich € 450 bezahlen. Als Begründung werden hohe Transportkosten genannt. Früher kamen Leichen aus ganz Österreich nach Wien, nun hat man sich auf den Wiener Großraum spezialisiert.

Quellen: Meduniwien, Zentrum für Anatomie und Zellbiologie. Photos: Privatarchiv

Früherer Gedenkplatz

Bau eines offiziellen Erinnerungsortes, 2007

2014

Noch bis zu Jahrtausendwende wurden Körperspender als seltsame Menschen und Abtrünnige abgestempelt. Für die Hinterbliebenen brach eine schwierige Zeit an – es gab kein eigenes Begräbnis und sie wurden mit ihrem Trauerschmerz mutterseelenallein gelassen. Die katholische Kirche hat sich auch in dieser Angelegenheit ziemlich daneben benommen. Doch inzwischen hat sich zum Glück sowohl ein religiöser als auch gesellschaftlicher Meinungswandel vollzogen.

Rund 24.000 Menschen haben seit den 70-er Jahren ihren Körper der Wiener Anatomie vermacht. Der langjährige Jahresdurchschnitt liegt um die 500 Spender. In der Regel werden die Körper für maximal ein Jahr aufbewahrt, bevor sie von der Studentengruppe von März bis Januar komplett seziert werden. Für die Toten macht es keinen Unterschied, ob ihre Hülle (Körper) von Würmern angeknabbert, oder von Medizinstudenten zusammen geschnipselt wird. Da die formalingetränkten Körperteile sich kaum zersetzen und über hundert Jahre und mehr der Verwesung widerstehen, werden sie verbrannt und in speziellen Ascheschächten, versehen mit jeweiliger Jahreszahl, beigesetzt.

Rund 24.000 Menschen haben seit den 70-er Jahren ihren Körper der Wiener Anatomie vermacht. Der langjährige Jahresdurchschnitt liegt um die 500 Spender. In der Regel werden die Körper für maximal ein Jahr aufbewahrt, bevor sie von der Studentengruppe von März bis Januar komplett seziert werden. Für die Toten macht es keinen Unterschied, ob ihre Hülle (Körper) von Würmern angeknabbert, oder von Medizinstudenten zusammen geschnipselt wird. Da die formalingetränkten Körperteile sich kaum zersetzen und über hundert Jahre und mehr der Verwesung widerstehen, werden sie verbrannt und in speziellen Ascheschächten, versehen mit jeweiliger Jahreszahl, beigesetzt.

Für die Hinterbliebenen ist der Umgang mit dem Tod, dem stillen Verschwinden der Leiche und dem nicht vollzogenen Abschiedsritual sehr schmerzhaft. Ich habe es an Beispiel meiner Freundin HANI selbst erlebt und das psychische Leiden ihrer Schwester Tanja war in vielen Situationen, insbesondere während der langen, dreijährigen Wartezeit bis zur Einäscherung, nicht zu übersehen.

Die Gründe für eine Körperspende sind vielfältig – von Idealismus über ersparte Begräbniskosten bis zu dem Gefühl, dass man medizinisch seltene Krankheiten hat. Wer seinen Körper spenden möchte, muss zu Lebzeiten eine Willenserklärung/Verfügung abgeben. Im Todesfall übernimmt das Anatomische Institut alle Schritte von der Überführung bis zur Beisetzung. Die Verfügung kann vom Spender jederzeit und ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Ein Recht, das die Angehörigen nicht haben. Auch die Rückgabe der Asche an sie ist nicht möglich.

Die Spender müssen zusätzlich € 450 bezahlen. Als Begründung werden hohe Transportkosten genannt. Früher kamen Leichen aus ganz Österreich nach Wien, nun hat man sich auf den Wiener Großraum spezialisiert.

Quellen: Meduniwien, Zentrum für Anatomie und Zellbiologie. Photos: Privatarchiv

Permalink (2 Kommentare) Kommentieren

Sanierung von jüdischen Ehrengräbern - ZF/Tor 1

feuerlibelle, Donnerstag, 15. Januar 2015, 21:24

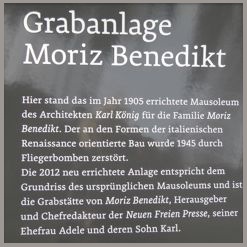

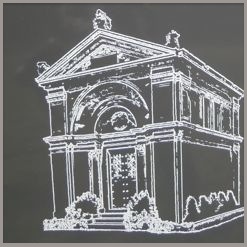

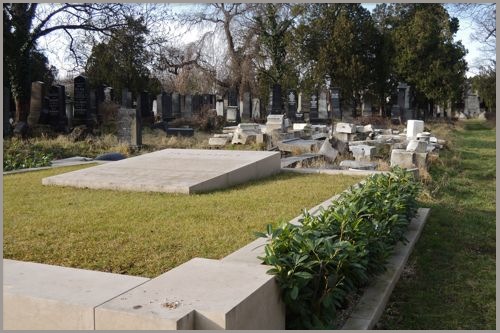

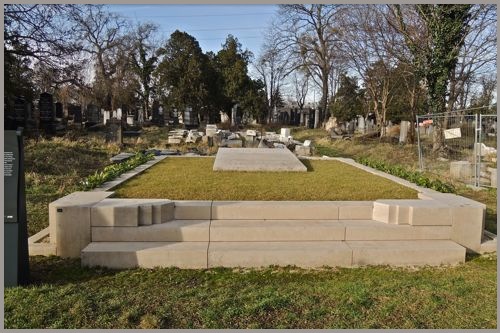

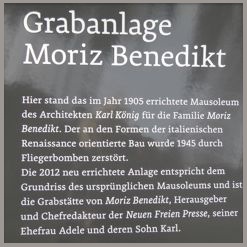

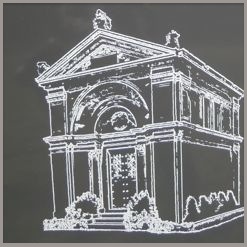

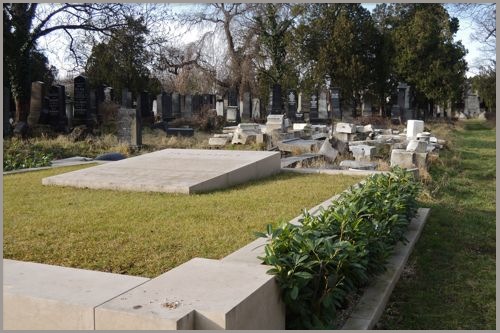

Nach aufwendiger Sanierung und zwei Jahren intensiver Arbeit befinden sich nun 43 jüdische Ehrengräber wieder im besten Zustand. Die Restaurationsarbeiten wurden von der Kulturabteilung der Stadt Wien in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt und der Israelitischen Kultusgemeinde durchgeführt. Erst 2007 wurden Gräber von herausragenden Persönlichkeiten jüdischen Glaubens nachträglich zu Ehrengräbern erklärt. Dies erfolgte auf Initiative des Kulturstadtrates, um historische Versäumnisse zu beheben. Die Grabmäler sollen ein immerwährendes Zeichen dafür sein, wie sehr die Stadt ihren jüdischen Bürgerinnen und Bürgern verbunden ist. Ebenso erinnern sie an eine geistige Elite, deren Verschwinden bis heute spürbar ist. Mit der Sanierung 2012 wurde ein weiteres Mosaik im Gesamtbild der umfassender Wiener Erinnerungskultur gelegt. [Quelle: Wien Kultur]

Ehre, wem Ehre gebührt.

So gehört sich das auch, denn für Gutmachung der Versäumnisse ist es nie zu spät.

Ehre, wem Ehre gebührt.

So gehört sich das auch, denn für Gutmachung der Versäumnisse ist es nie zu spät.

Permalink (1 Kommentar) Kommentieren

... ältere Einträge